福井の気候に適した山田錦(酒米最高ブランド)を開発、試験栽培、醸造を行います

福井県立大学(生物資源学部 創造農学科 三浦 孝太郎准教授 )と若狭湾エネルギー研究センターは、福井での栽培に適する山田錦の新しい品種「山田錦FW1号」を作り出し、品種登録を農林水産省に申請し、受理されました。

酒米の最高ブランドである「山田錦」は、気候などの生育条件が限られており、福井県での栽培には適していませんでした。

福井県立大学と若狭湾エネルギー研究センター は、平成30年度から共同研究を行い、イオンビーム育種法を用いて福井の気候条件などに合った品種改良に取り組み、新品種登録申請に至りました。

今後は、共同研究を行っている久保田酒造(坂井市)による試験醸造を行い、令和5年春の試験販売を目指していきます。

酒米山田錦を福井県での栽培に最適化する改良研究の取り組み

酒米の最高ブランドとして取引される「山田錦」は、日本中の酒造会社で使用されています。しかし、晩生(出穂、収穫期が遅い)で低温障害※1を起こしやすいため、栽培地が兵庫県を中心としたごく限られた地域に集中しており、福井県内ではあまり生産されていません※2。さらに背が高くて倒れやすいうえ※3、籾が穂から脱落しやすいなど栽培管理の難しい品種です。このため、山田錦は非常に単価が高い酒米となっています。

※1 一般的に収穫前の登熟期の平均気温が20℃、最低気温が17℃を下回ると、コメは実りが悪くなる。

※2 山田錦の検査数量 兵庫県:14,717トン、福井県:58トン、全国:26,067トン(農林水産省 米穀の農産物検査結果 令和3年12月31日速報値)

※3 草丈の比較 ハナエチゼン92cm、コシヒカリ110cm、山田錦123cm

こうしたことから、福井県立大学と若狭湾エネルギー研究センターは、平成30年度からの公募型共同研究(エネ研の事業)によって、出穂期・収穫期を1~2週間早め、草丈が低く(矮性)、籾が穂から脱落しにくい(難脱粒性)という特性を持つ新しい山田錦の開発に取り組みました。

この新しい品種は、イオンビーム育種※4によって山田錦の早い出穂期・収穫期や矮性、難脱粒性などの性質を持つ突然変異体を作り出し、さらにこれらを掛け合わせて目的とする性質を持ったイネを選抜することにより開発しました。この福井の気候に合った山田錦を、新品種「山田錦FW1号」として農林水産省に品種登録申請を行い、4月21日に受理されました。

※4 イオンビーム育種:植物の遺伝子にイオンビームを照射してDNAに損傷を与え、その修復過程での突然変異を誘発することで生み出した突然変異体の中から有用な品種を選び出す手法。イオンビーム育種は国内で限られた施設でしか行えず、西日本で行っているのは、若狭湾エネルギー研究センターのみ。

山田錦FW1号は、福井県立大学の圃場のほか、久保田酒造(坂井市)と県農業試験場でも栽培試験が行われています。令和4年度は久保田酒造が小ロットによる試験醸造と試験販売を行う予定です。将来的には県大アグリ(福井県立大学発ベンチャー企業)などによって山田錦FW1号の種籾を広く販売する予定です。

「さかほまれ」と並んで「酒どころ福井」を支えていくお米として酒蔵や農家の皆様に評価されるよう、これからも研究を続けていきます。

(参加研究機関・研究担当者)

福井県立大学生物資源学部 創造農学科 准教授 三浦 孝太郎

若狭湾エネルギー研究センター生物資源研究室 室長 高城 啓一

久保田酒造合資会社 代表 久保田 直邦

※「山田錦FW1号」開発の研究内容については、若狭湾エネルギー研究センターHP上の「第23回研究発表会」から三浦准教授が動画で説明しています。

http://www.werc.or.jp/research/report/movie8.html

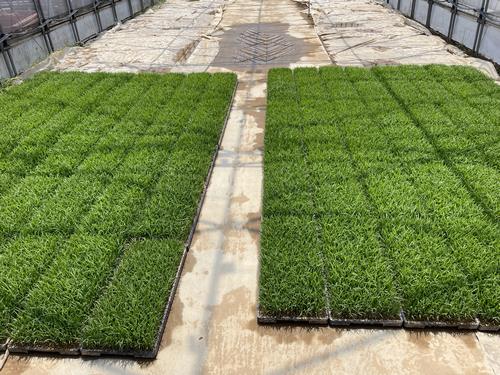

すくすく育っている山田錦FW1号の苗

Contact このページのお問い合わせ先

- 福井県立大学

- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1

TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6011

E-mail : so-kikaku@g.fpu.ac.jp