恐竜学部 土屋教授の論文がProgress in Earth and Planetary Science(PEPS)誌に掲載されました!

恐竜学部の土屋正史教授をはじめとする海洋研究開発機構、北海道大学低温研究所、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、京都大学大学院工学研究科、金沢大学理工学域の研究グループは、アミノ酸窒素同位体比分析に基づく栄養段階(Trophic position: TP)の推定により、化学合成生態系に生息する生物が様々な生態系に由来する多様な有機物の窒素源を利用していることを明らかにしました。

論文名

「アミノ酸窒素同位体比分析と栄養段階推定から明らかになった化学合成生態系生物の多様な栄養生態」

論文のポイント

- アミノ酸窒素同位体比分析に基づく栄養段階推定から化学合成生態系の生物が利用する窒素源の起源を明らかにしました。

- 化学合成生態系に生息する生物は、化学合成、光合成に由来する窒素源を利用する生物と、その両者を日和見的に利用する生物から成り立っていることを明らかにしました。

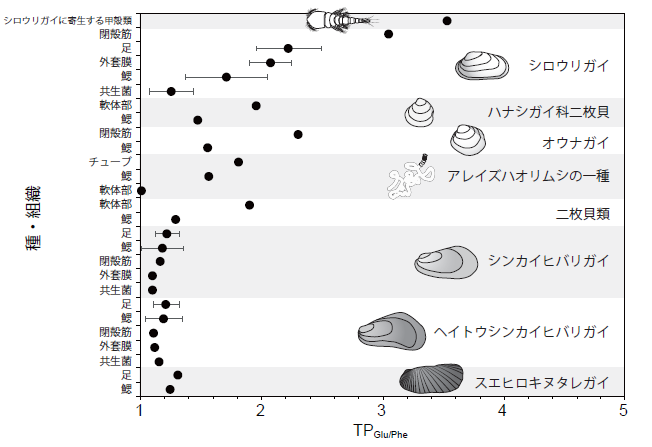

- 化学合成二枚貝類では、栄養段階が1の共生菌に対して宿主筋肉の栄養段階が上昇する生物と、共生菌と同じ栄養段階を示す生物が存在し、共生菌に由来する窒素源の利用の仕方が種によって異なることを明らかにしました。

相模湾初島沖約850メートルの深海底には、フィリピン海プレートの沈み込みに伴って湧水が生じ、そこに化学合成二枚貝類を主体とした化学合成生態系が形成されています(図1)。この化学合成生態系には、化学合成二枚貝類など微生物との共生関係を有する生物だけではなく、腹足類や甲殻類、魚類なども生息し、深海に特異的な生態系を構築します。また、沿岸にも近く比較的浅い水深にあるため、化学合成生態系に集まる生物であっても、光合成に由来する有機物も獲得しうる環境にあります。本論文では、統一的な栄養生態の情報が得られていなかった相模湾の化学合成生態系を構成する生物について、アミノ酸窒素同位体分析と栄養段階(TP)の推定から、多様な栄養生態を明らかにしました。

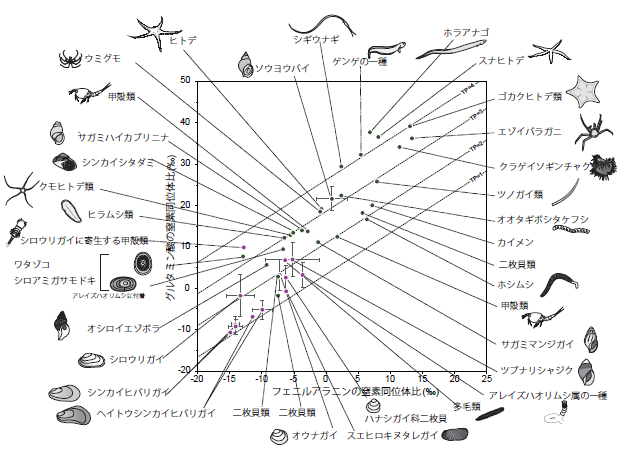

初島沖の化学合成生態系を構成する深海生物は、窒素源として光合成に由来する有機物を利用する生物、化学合成に由来する有機物を利用する生物、両者を利用する日和見的な生物が存在し、多様な栄養源を利用していることが明らかになりました(図2)。具体的には、フェニルアラニンの窒素同位体比が低く、主に化学合成共生菌に依存している生物とそれを捕食する生物、フェニルアラニンの窒素同位体比が高く、主に光合成に由来する有機物を主とする遊泳性の魚類や大型甲殻類などの生物が化学合成生態系にいました。また腐肉食性の腹足類などは、光合成と化学合成に由来する有機物を日和見的に捕食しており、フェニルアラニンの窒素同位体比は両者の中間的な同位体比を持つことが明らかになりました。

また、アミノ酸窒素同位体比分析の結果は、化学合成二枚貝類が共生菌に由来する低い窒素同位体を利用するものの、その利用形態が種によって異なることを明確に示しました(図3)。一般的には、化学合成二枚貝類の消化管は、懸濁物を濾過食できる構造を持つものの極めて限定的であったり、組織は存在するものの退化的であったりしますが、基本的には濾過食による栄養摂取は限定的で、主に共生菌から有機物を獲得するとされていました。しかし、シンカイヒバリガイなどのイガイ科二枚貝の筋肉では、共生菌と同一の栄養段階(TP≒1)を示す一方、シロウリガイなどのオトヒメハマグリ科二枚貝では、共生菌に対して筋肉の栄養段階(TP≒2)が上昇していました。この傾向は、相模湾以外の地点でも同様の傾向を示すため、一般的な現象であることが示唆されます。

今回の成果は、保存状態の良い化石にも応用することができます。二枚貝の殻などの炭酸カルシウムの結晶内や結晶間には有機物があるため、この有機物に含まれるアミノ酸の窒素同位体比からも栄養段階を推定することができるからです。つまり、この手法を使えば、過去の生物の栄養生態を復元できるだけでなく、化石で出現する化学合成共生菌に依存していた生物の宿主ー共生系の関係やその成り立ちの解明にも寄与することが期待できます。

Tsuchiya M, Yoshida T, Chikaraishi Y, Ogawa ON, Nomaki H, Fujiwara Y, Yamaguchi TY, Tada T, Jenkins RG, Sasaki Y, Fujikura K, Ohkouchi N, 2025, Nitrogen isotopic composition of amino acids reveals a variety of trophic ecology of organisms inhabiting chemosynthesis-based ecosystems. Progress in Earth and Planetary Science 12, 94. DOI: 10.1186/s40645-025-00768-6

図1:相模湾初島沖の海底下からの湧水に伴う化学合成生態系。シロウリガイ(白い殻)やシンカイヒバリガイ(茶色い殻)などの二枚貝類、サツマハオリムシ(白っぽい太いチューブ)、アレイズハオリムシ(白っぽく捻れている細いチューブ)など、共生細菌を鰓に持つ化学合成生物が生息している。また、シンカイヒバリガイの殻の表面にはワタゾコヤドリガサが見える。エゾイバラガニなど、高次栄養段階の捕食者が、日和見的にやってくる。

図2: 化学合成生態系における各種生物のグルタミン酸(δ15NGlu)とフェニルアラニン(δ15NPhe)の安定窒素同位体比の関係。グラフ中の斜め点線は、栄養段階を示す。紫色の点は、化学合成二枚貝との共生または寄生関係が確認されている生物を示す。緑色の点は、光合成に依存する種または化学合成に部分的に依存する生物を示す。

図3: 化学合成共生二枚貝と共生細菌の各組織の栄養段階とチューブワーム、寄生性カイアシ類の栄養段階。共生菌に対して筋肉の栄養段階が上昇する生物と、変化しない生物がいることが分かる。

Contact このページのお問い合わせ先

- 福井県立大学

- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1

TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6011

E-mail : so-kikaku@g.fpu.ac.jp