生物資源学研究科 海洋生物資源学専攻

令和8年度大学院募集要項はこちら

教育目標

- 持続可能な海洋生物資源の利用を推進するために必要な幅広い視野と、技術者・研究者としての社会的責任を理解して行動できる能力を修得します。

- 水圏の生物とそれらをめぐる環境および海洋生物資源の育成と利用に関する、高度の専門知識とその応用能力を修得します。

- 海洋生物資源の持続的利用にかかわる諸問題の解決に向けて情報を収集し、それをもとにして研究計画を作成するとともに、計画に沿って実験や調査を実施し、得られた成果を口頭と論文で発表する能力を修得します。

- 博士後期課程においては、海洋生物資源学の研究領域における自立した指導的技術者・研究者に求められる広範かつ高度で専門的な知識と技術および研究遂行能力を修得します。

特色

研究内容

水圏生物生態学

・指導教員

教授:佐藤 晋也、杉本 亮、吉川 伸哉、山本 昌幸、小路 淳

准教授:松林 順

水圏生物の生態、環境応答、環境適応、多様性などの解明を目指し、水圏の一次生産を担う藻類の生物多様性や適応進化、形態形成や生活環の制御機構、独立栄養や繁殖に関する生理生態、魚類を中心とする水圏動物の回遊生態や生物多様性、水圏生態系の生物生産や食物網構造ならびにその応用に関する教育・研究を行っています。

海洋生態環境学

・指導教員

教授:兼田 淳史、近藤 竜二、瀬戸 雅文

准教授:片岡 剛文、髙尾 祥丈

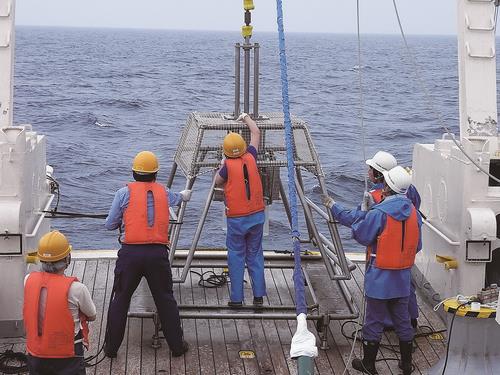

海洋や湖沼などの水圏環境を物理学的、化学的、微生物学的に解明することを目指しています。海洋物理学や水理学を基礎とした海洋の流れや波浪に関する研究、生物地球化学や微生物の生理学や生態学的側面から物質循環過程や水質に関する研究、ならびに水圏環境の物理的・化学的・微生物学的諸過程と生物生産の相互作用に関する研究を行っています。

海洋生物資源利用学

・指導教員

教授:水田 尚志、横山 芳博、松川 雅仁

准教授:今道 力敬、下畑 隆明、細井 公富

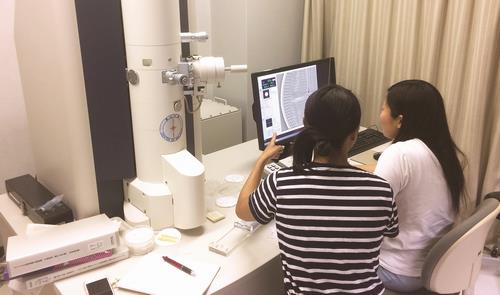

海洋生物資源を、食料をはじめ化粧品・医薬品など生命関連素材として高度利用することを目指しています。水産物の安全性、鮮度、機能性に関する研究、魚介類コラーゲンの性状解明・有効活用に関する研究、未利用資源からの生理活性物質の探索とその応用研究など、海洋生物資源を有効利用するための研究を基礎から応用まで幅広く展開しています。

海洋生物培養学

・指導教員

教授:佐藤 秀一、末武 弘章、田原 大輔、濵口 昌巳、奥澤 公一

特命教授:富永 修

准教授:瀧澤 文雄

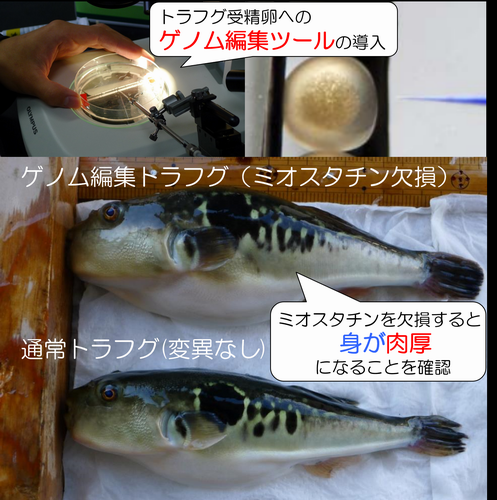

水圏生物の増養殖技術と多様性保全の新たな展開を目指し、海洋生物学、海洋動物生理学、遺伝学、ゲノム科学、生物地球化学、水圏生態学、行動学、水産資源学、海洋動物培養学、水族病理学などを基礎として、理論的および応用的な教育・研究を行っています。

海洋情報科学・社会科学

・指導教員

准教授:渡慶次 力、東村 玲子、西辻 光希 、八杉 公基

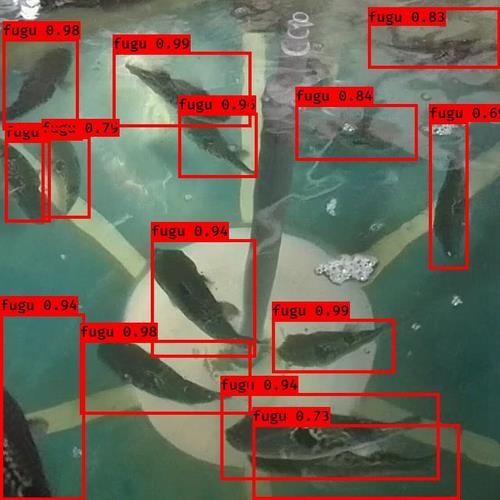

次世代の水産養殖技術の創生を目指し、情報技術を駆使して、ゲノム科学に基づいた養殖技術や画像解析による養殖管理手法の開発を進めています。また、持続可能な水産業の確立を目指し、マーケティングやビジネスモデルの構築などをテーマに、情報科学・社会科学の立場からも教育・研究を進めています。

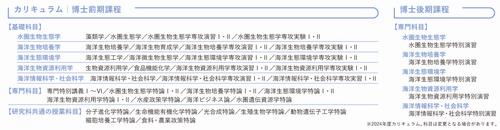

カリキュラム

学生支援制度

- 奨学金

詳しくはこちら(奨学金)をご覧ください。 - 長期履修制度

職業を有している等の事情により、2年(後期課程は3年)では履修が困難な場合、2年分(同3年)の授業料で3年または4年(同4年、5年または6年)かけて履修することができます。 - ティーチング・アシスタント(博士前期課程対象)

学部の講義や演習等において、教育補助授業を行う院生に対して報償費を支給します。 - リサーチ・アシスタント(博士後期課程対象)

教員が行う研究プロジェクト等において、研究補助業務を行う院生に対して報償費を支給します。 - フィールドワーク研修旅費(博士前期課程対象)

授業の一環として、実地調査、情報収集等の研修活動を行う場合において、その研修に要する旅費を助成します。 - 学会参加旅費助成(博士後期課程対象)

研究領域の最新情報の把握と自らの研究成果発表を行う場合において、その学会参加に要する旅費を助成します。

Contact このページのお問い合わせ先

- 教育・学生支援部 教育推進課

- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1

TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012

E-mail : kyouiku@g.fpu.ac.jp